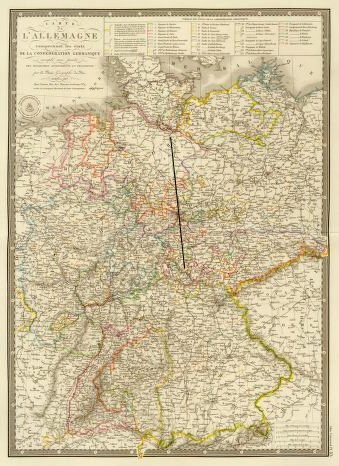

Ohrdruf - Lunebourg (1700-1702)

Lünebourg était au milieu d’une plaine. Je n’avais jamais vu un pays aussi plat. Illuminés par le soleil de cette fin de mois de mars 1700, les toits rouges des maisons formaient sur l’horizon une tache insolite. Vus de loin, les clochers et les beffrois étaient comme des lances pointées toutes droites vers le ciel. Sauf une qui avait l’air de travers et qui visiblement penchait.

Il y avait ce jour-là beaucoup de vent, comme souvent dans cette région, et nous pensions que la tour penchée allait tomber ! Mais elle restait bien debout. En entrant dans la ville, ce qui nous surprit le plus, ce fut la hauteur des maisons, dont beaucoup étaient en brique et avaient de curieuses décorations. Je n’avais jamais vu des bâtiments aussi hauts. Comment pouvait-on habiter à de pareilles hauteurs ?

Nous avons dû demander notre chemin plusieurs fois. Nous pensions que l’église à la tour penchée était l’église Saint Michel, au centre de la ville. Quand nous sommes entrés dans ce qui s’avéra être l’église Saint Jean, nous étions sous une voûte qui me parut gigantesque : et puis tout à coup, l’orgue. Je pensais que l’orgue immense dans une immense église que j’avais imaginé la veille était un rêve impossible. Et il était là devant moi. J’étais baigné de sons prodigieux. Je n’entendais même pas les imperfections de ce vieil instrument. Je restai sans bouger. Je ne sais pas combien de temps cela dura. L’orgue se tut. Je restai figé de stupeur. Alors je vis un monsieur descendre de la tribune et quitter l’église, suivi de cinq hommes en guenille, probablement des souffleurs.

Erdmann me tira par la manche et me dit :

– Allons viens maintenant.

– Mais tu crois que c’était Monsieur Böhm qui jouait ?

– Je ne sais pas. Écoute, on n’a pas le temps. Il faut qu’on trouve cette église, l’église Saint Michel.

Je me souviens que nous y sommes arrivés assez tard, dans l’après-midi. Nous avons cogné à la porte de ce que nous pensions être l’école. On nous a ouvert : un vieux portier accoutré d’une redingote et d’une perruque nous a dit :

– Passez votre chemin, espèces de petits chenapans, ici c’est une école pour nobles et pas pour des paysans comme vous.

– Mais…

Au même moment, entra un monsieur : le portier s’inclina devant lui en faisant force courbettes :

– Bonsoir, monsieur le cantor Braun, mes respectueuses salutations, monsieur le cantor Braun

En entendant le nom de Braun, mon sang ne fit qu’un tour, et, malgré les signes de me taire que faisait Erdmann, de ma voix aiguë d’enfant (on disait que j’étais un bon chanteur soprano), je dis presque en criant :

– Mais vous êtes Monsieur le Cantor Auguste Braun, vous connaissez sûrement Monsieur Herda. C’est lui qui nous envoie : mon nom est Bach, Jean Sébastien Bach et lui s’appelle Erdmann, Georges Erdmann. Alors, c’est vous qui avez succédé à Prétorius ! Quel honneur !

Erdmann me faisait des signes de me taire.

– Tu as l’air d’en savoir des choses, toi. Comment connais-tu Prétorius ?

– Mais parce qu’il venait de Thüringe, comme nous. Monsieur Herda nous a dit qu’il avait réuni une incroyable collection de partitions qui est à vous maintenant et que vous permettez à certains de vos élèves d’y accéder et que...

Erdmann ne put s’empêcher de m’interrompre.

– Ne vois-tu pas que tu ennuies Monsieur le Cantor avec toutes tes questions.

Braun fit semblant de ne pas entendre.

– Et en quoi ces partitions t’intéressent-elles ?

– Eh bien voilà, chez mon frère qui est organiste à Ohrdruf…

– Où ?

– À Ohrdruf.

– Je ne connais pas.

Je ne comprenais pas que quelqu’un au monde puisse ne pas connaître Ohrdruf. Mais cela n’avait pas d’importance. Ce que je voulais surtout, c’était convaincre Monsieur Braun.

– Ça ne fait rien. Chez mon frère, j’ai trouvé surtout de la musique des musiciens de notre région, comme son maître Pachelbel. Mais Monsieur Herda m’a joué des œuvres de musiciens qui sont allés en Italie, comme Froberger et Kerll et j’ai trouvé…

– En bien, mon garçon, si tu en sais autant que tu le dis…! Nous en reparlerons… Alors, ainsi, vous venez d’arriver ? Savez-vous que vous ne devez jamais entrer par ici ? Cette entrée est réservée aux élèves des familles nobles ! C’est celle de la Ritterakademie, l’Académie des Chevaliers ! Pour entrer dans l’école Saint Michel, c’est de l’autre côté. Mais on va faire une exception pour ce soir… Venez avec moi !

Sous l’œil étonné du portier, nous sommes entrés tous les trois, et nous nous sommes dirigés vers un bâtiment au fonds de la cour. Nous avons pris un escalier. Le soir tombait. Monsieur Braun ouvrit une porte. Alors je vis des armoires fermées par des grilles : à travers ces grilles, je pouvais apercevoir des livres et des partitions. Il y en avait des milliers. Monsieur Braun dit :

– Mon petit Bach, va voir dans l’armoire là-bas, elle n’est pas fermée à clef.

Je me dirigeai vers l’armoire et l’ouvris : à ma grande surprise je vis une rangée marquée Bach. Je me retournai vers Monsieur Braun, rouge de fierté et de joie :

– Est-ce que je peux regarder ?

Je feuilletai les partitions et reconnus des œuvres du vieil Heinrich Bach d’Arnstadt et de notre cousin « panier percé ». Monsieur Braun nous montra sa collection. Je me sentais fou de joie. Il y avait un clavecin dans un coin de la pièce. Monsieur Braun me dit :

– Prends ce que tu veux et joue-le-moi.

Je ne sais plus bien ce que je choisis ce jour-là, mais je me mis à chanter en m’accompagnant au clavecin avec une telle ardeur que j’en oubliai le temps qui passait. Je fus interrompu par un :

– C’est bien, mon enfant, tu peux arrêter maintenant. Tu me parais digne des Bach que je connais.

J’allais me précipiter pour l’embrasser quand je sentis une main ferme qui me prit le bras : c’était Erdmann qui avec son grand sourire me faisait non de la tête. Je compris tout de suite et m’arrêtai dans mon élan.

– Maintenant tous les deux, vous allez chanter ceci.

Il nous tendit la partition d’un motet que nous connaissions bien. Je chantais la voix de soprano et naturellement Erdmann, avec la voix grave de ses dix huit ans, prit celle de basse. Monsieur Braun nous laissa chanter mais au moment où nous allions finir, il éclata de rire. Erdmann et moi étions sidérés.

– Savez-vous mes enfants ce qui est marqué dans les registres d’admission : toi, Erdmann, tu es enregistré sous le n°9 et toi, Bach sous le n°10. Mais ce qui est drôle c’est que… que… vous êtes enregistrés tous les deux comme soprani, avec de jolies voix aiguës ! Et quand j’ai entendu Erdmann avec sa voix grave ! !

Erdmann sourit mais parut tout à coup inquiet. Monsieur Braun s’en aperçut tout de suite.

– Mais non, Erdmann, ne vous inquiétez pas. Ce que nous voulons ce sont de bons chanteurs, et par les temps qui courent nous manquons aussi bien de soprani que de basses.

Erdmann parut soulagé.

– Monsieur le Cantor Braun, je vous remercie.

- Allons mes enfants, ne me remerciez pas avant de savoir ce qui vous attend. Je vais vous amener vers votre dortoir.

Il prit un air beaucoup plus sérieux, il était redevenu le Cantor, le chef des chœurs de l’église :

– Nous vous avons choisis parce que vous êtes et, je cite le règlement, « fils de pauvres gens, privés de ressources et dotés d’une belle voix ». Pour la voix, je viens de constater que c’est vrai… chacun dans votre genre…

Il sourit en nous regardant.

– Mais il faut aussi que vous soyez bons musiciens. Heureusement, nous savons que vous avez été à bonne école. J’ai toute confiance dans le jugement de Herda et vous en plus, vous êtes un Bach. C’est pourquoi, après ce que je viens d’entendre, vous allez pouvoir entrer directement dans le Chœur des Mâtines. Vous n’êtes que 15 à avoir ce privilège. N’oubliez pas que si vous êtes ici et si vous restez ici, c’est grâce à vos qualités de chanteur. Mais il vous faudra travailler beaucoup votre chant et votre répertoire. Voici ce que vous devrez faire : chaque matin, avant d’aller à l’école, vous chanterez à l’église et chaque dimanche, avec vos camarades du chœur symphonique dont certains sont des fils de nobles, vous chanterez pendant l’office. Quand il y a une fête comme Pâques ou le 1er Janvier, il y a un concert spécial. Vous devez pouvoir chanter en solo et diriger le chœur au cas où moi ou un de mes adjoints serait indisponible. On commence demain matin, dimanche des Rameaux, avec le motet que je viens de vous faire chanter. Dimanche prochain, ce sera Pâques et nous aurons un programme chargé, d’ici là il vous faudra travailler. Mais attention, je sais que vous venez de la campagne. Ici vous allez vivre dans une ville, auprès de jeunes nobles : marquez leur toujours le respect du à leur rang. Bon, maintenant je vais vous emmener vers le dortoir.

Nous sommes descendus avec lui et avons longé les couloirs de cet ancien monastère papiste qui avait appartenu à l’odieuse église catholique de Rome. Ce collège était beaucoup plus grand que ceux où j’avais été à Eisenach et Orhdruf… Le long de ces couloirs on pouvait apercevoir toute une série de portes. La nuit était maintenant complète. La lune presque pleine, annonciatrice de Pâques, éclairait les voûtes lugubres dans la pénombre.

– Voyez-vous, nous dit Monsieur Braun, ces portes donnent sur d’anciennes cellules de moines papistes, rendues à un usage plus noble par les disciples de Luther puisqu’elles sont devenues chambres d’études pour les jeunes nobles. Vous bien sûr, vous couchez dans un dortoir. Je vous y mène…

Nous entendions en passant devant chaque porte des bruits de conversations où se mêlaient parfois des voix féminines que le cantor fit semblant de ne pas entendre.

Le mot dortoir… J’avoue que je n’avais pas du tout pensé à ça. Coucher tous les soirs dans un dortoir avec d’autres camarades, moi qui avais toujours dormi à la maison, en famille, dans une chambre.

Comme s’il avait deviné ce que je pensais, Monsieur Braun ajouta :

– Vous verrez : la plupart de vos camarades sont très studieux. Certains viennent de Thüringe comme vous. Avant de vous quitter, il faut que je vous dise qu’ici vous allez recevoir 12 groschen par mois (250 F). Vous pourrez aussi avoir des primes si vous vous arrangez pour participer à des fêtes ou à des cérémonies. Alors serez payés en monnaie ou en nature par exemple avec de la nourriture.

Erdmann me sourit d’un air de connivence. Je crus qu’il pensait qu’il fallait demander plus de précisions. Je me précipitai pour parler avant lui :

– Monsieur Braun, quel est le montant des primes et le type de nourriture que nous recevrons ? Etant bons musiciens, nous mériterions…

Monsieur Braun m’interrompit d’un ton sec :

– Mon petit Bach, si tu commences à quémander, tu n’iras pas loin. Tu seras considéré comme un pleurnichard ennuyeux. De toutes façons, ce n’est pas moi qui m’occupe de l’intendance.

C’est à regret que je me tus. Je voulais savoir… C’est peut-être ce qu’on appelle l’obstination des Bach.

Je me souviens de la plupart des chanteurs du Chœur de Matines et je suis même resté en relation suivie avec certains d’entre eux. Dès mon arrivée, je ne sais pourquoi, j’eus toujours la réputation d’être un des préférés du Cantor. C’est vrai qu’il me permettait souvent de monter dans sa bibliothèque. Lire des partitions me permettait de découvrir certaines œuvres mais me lassait à la longue. Le meilleur moyen de découvrir ces partitions était pour moi de les copier quand j’avais du papier et que cela m’intéressait. Mais surtout je ressentais un profond besoin de jouer : du violon, du clavecin, de l’orgue, de la trompette, de la flûte ou de tout autre instrument, mais il fallait que je joue. C’est là que j’ai travaillé les œuvres de Monteverdi, de Frescobaldi et de tant d’autres…

L’office du dimanche des Rameaux se passa bien.

Le lendemain était le lundi avant Pâques : ce fut le jour de notre « prise de contact » avec les jeunes nobles. Après les cours, nous étions remontés dans notre dortoir pour organiser notre travail, quand nous avons vu entrer trois jeunes nobles qui se dirigèrent vers Erdmann et moi en disant :

– Ah, c’est vous les nouveaux ? Suivez-nous.

Nous avons regardé nos camarades pour savoir ce qu’il fallait faire. Il nous firent un geste qui signifiait : on ne peut pas faire autrement, il faut les suivre. Après avoir quitté le dortoir, l’un d’eux nous demanda.

- Vous vous appelez… ?

– Moi je m’appelle Georges Erdmann, et lui Jean-Sébastien Bach.

Ils se mirent à rire comme s’ils se forçaient, en exagérant leur rire.

– Vous avez un accent impayable mais vous venez d’où pour parler comme ça ?

– De Thüringe !

– Quel bel ensemble ! dit un autre car nous avions prononcé le mot Thüringe en même temps.

– Eh bien, messieurs, sachez qu’ici nous sommes à Lünebourg et que ce n’est pas un pays de paysans, comme votre Thüringe. C’est un pays où on connaît les bonnes manières. Alors, pour apprendre aux paysans les bonnes manières, il n’y qu’un moyen : commencer par le commencement. Il faut savoir ce qu’est un pourpoint, des bottes et des hauts de chausses, et le mieux pour le savoir, c’est de les nettoyer. Venez avec nous.

Ils nous ont entraînés vers le couloir où il y avait les portes des cellules. En passant devant une des portes, nous avons entendu de la musique. On percevait un luth, un violon et une voix d’homme qui chantait quelque chose que je reconnus tout de suite : c’était la Lamentation de mon cousin « panier percé ».

Erdmann l’avait déjà chantée accompagné d’un violon et de trois violes à l’église d’Ohrdruf, depuis que sa voix était devenue grave. Ensemble, nous avons dit quelque chose comme :

– Alors ça, c’est incroyable.

– Mais que voulez-vous dire tous les deux ?

– Mais c’est une œuvre de mon cousin d’Eisenach. Est-ce que nous pouvons entrer et saluer les musiciens ?

– Vous êtes fous, c’est une chambre où jouent des amis de la « Française ».

Je n’osai pas demander qui était la « Française ». Un autre dit :

– Laisse-les, on va bien rire, il vont se ridiculiser !

Et il cogna à la porte.

La porte s’ouvrit et on pouvait apercevoir trois jeunes gens, habillés comme des nobles qui nous souriaient. L’un d’eux se mit à parler une langue que je ne comprenais pas. Je pensais que c’était du français puisqu’on m’avait dit que les nobles parlaient français entre eux. Un des jeunes nobles qui nous avaient amenés leur expliqua qui nous étions. J’entendis le nom de Bach.

– J’ai expliqué à ces messieurs qui vous êtes et ils vous prient de rentrer quelques instants. Ils proposent que le jeune Bach joue la partie de violon et son compagnon la partie de chant.

Sans même prendre la partition nous avons commencé à jouer et à chanter. C’était assez différent de ce qu’ils avaient fait. En travaillant encore et toujours depuis notre enfance, nous avions appris comment exprimer plus de sentiment, plus de ferveur, comment faire entendre chaque partie, comment soigner l’attaque de chaque note. Nous avions appris à faire chanter les cordes, alors qu’eux, étant amateurs, avaient du mal à maîtriser leurs instruments. Il faut toujours se méfier des amateurs, la plupart du temps, ils sont horripilants.

Ces messieurs eurent la bonté de trouver notre interprétation acceptable. Les trois jeunes nobles qui voulaient nous faire nettoyer leurs vêtements s’éclipsèrent rapidement. Alors les apprentis musiciens se présentèrent à nous. Je ne sais plus leur nom sauf celui de l’un d’eux qui était plus âgé que les autres. Il s’appelait de la Selle. Tout le monde se moquait de son nom car il travaillait aussi dans la ville de Celle : en fait il n’était pas étudiant comme les autres mais maître de danse à la cour du Château auprès de la « Française ». Ils faisaient en français sur son nom d’autres plaisanteries que je ne comprenais pas bien. J’appris rapidement que cette « Française » s’appelait Eléonore Desmier d’Olbreuse et était l’épouse du duc. Après avoir joué avec ces messieurs jusqu’assez tard dans la nuit, nous sommes allés nous coucher. Je me souviens que cette nuit là, comme les précédentes, je n’ai pu m’endormir avant longtemps. Le son de l’orgue joué par Monsieur Böhm à l’église Saint Jean emplissait mon esprit.

Le lendemain, après les cours, je revins à l’église Saint Jean. La grande voûte claire était silencieuse et m’apparaissait encore plus vaste que le jour de mon arrivée. Je sortis la mort dans l’âme. Je voulais approcher Georges Böhm. D’abord par politesse : trois de mes professeurs à Ohrdruf avaient fait leurs études à Iena avec lui et m’avaient demandé d’aller le saluer. Et puis, ils m’avaient dit que Böhm, lui aussi, venait de Thüringe et était né à Hohenkirchen, Haute-Église, (nom prédestiné pour un organiste !), et en plus tout près d’Ohrdruf. Et puis Georges Böhm était même allé à l’école à Ohrdruf, la même que la mienne ! Et puis il y avait ce qu’il jouait ! Et puis… il fallait que je le voie !

Il me vint alors une idée folle : je fis demi-tour et retournai dans l’église, regardai autour de moi et me dirigeai vers la porte qui menait à l’orgue. Elle était ouverte. Je montai. Je n’avais jamais vu autant de tuyaux, autant de claviers, autant de jeux. Je dois dire que dès cette époque je commençai à m’y connaître un peu en construction ou en réparation d’orgues. Mais un instrument comme celui-là ! Je restai là, muet d’admiration. Alors j’entendis des pas dans l’escalier, je vis apparaître un jeune garçon de mon âge qui eut l’air tout étonné de me voir.

– Mais qu’est-ce que vous faites-là… monsieur ?

– Je… Je… voulais simplement voir l’orgue parce que je suis organiste moi-même…

– Ce n’est pas vrai. Vous êtes chanteur dans le chœur de l’église Saint Michel, je vous ai vu, vous venez nous espionner pour savoir ce que notre chœur chante parce qu’il est bien meilleur que le vôtre et…

Je sentais la colère monter en moi. Au moment où j’allais lui répondre et lui demander de sortir de l’église pour qu’on se batte dehors à coups de poings, nous avons entendu à nouveau un bruit de pas qui montait l’escalier.

Alors le Maître parut, suivi de trois hommes. Je restai sans voix.

– Que se passe-t-il ici, j’entends des éclats de voix jusque dans la nef en bas. Et d’abord qui êtes-vous jeune homme, que faites-vous là ?

J’ai toujours remarqué que dans les moments décisifs de ma vie, j’avais une grande capacité à me maîtriser et à faire exactement ce que je voulais faire. Peut-être est-ce à la pratique de la musique devant un public que je dois cela. Toujours est-il que j’avais retrouvé tout mon calme et que je dis tout d’une traite de ma voix qui, paraît-il, était encore aiguë, claire et bien timbrée :

– Maître, je m’appelle Jean-Sébastien Bach, je viens d’Ohrdruf où plusieurs de mes professeurs étaient de vos amis à Iéna. Ils m’ont demandé de venir vous saluer.

– Ainsi tu es un Bach ? Tu sais que c’est un nom difficile à porter et qui se mérite. Tu me dis que tu es organiste… mais tu me parais bien jeune !

Il ordonna aux trois hommes et au jeune garçon qui obéit sans broncher mais avait l’air furieux, de se mettre aux soufflets.

– Alors ainsi, jeune homme, tu te prétends organiste ? Montre-moi donc ce que tu sais faire.

Je restai calme et concentré quelques instants. Puis je choisis de jouer un choral « pour préluder » de Jean Pachelbel. Le maître parut intéressé et me dit de continuer. Je lui jouai alors un prélude et fugue du même auteur.

– Tu aimes bien Jean Pachelbel

– Oui, c’est un ami de la famille et…

– Bon, maintenant sais-tu improviser ?

– Je peux essayer…

Je n’étais alors pas sûr de moi ni pour l’improvisation ni pour la composition, je me considérais plutôt comme un bon instrumentiste et j’avais plus l’impression de «copier» des œuvres existantes que d’improviser des œuvres originales. Comme ma mémoire musicale était bonne et que, pendant mes insomnies, j’avais « réécouté » plusieurs fois dans ma tête ce que j’avais entendu du maître lors de ma première visite à l’église, je reproduisis presqu’exactement ce qu’il avait joué. Mes pieds couraient sur le pédalier et je multipliais les traits brillants.

Je m’arrêtai. L’immense voûte résonnait encore. Je mis quelques instants à revenir à moi. J’en avais même oublié le maître.

Le maître se taisait.

Puis il me dit :

– Reviens me voir. Je joue tous les mardis à cette heure-ci. À bientôt, jeune Bach.

J’étais fou de joie. Je rentrai en courant à l’école de Saint Michel pour tout raconter à Erdmann. C’est ainsi que dès ma première semaine à Lünebourg, j’avais établi par hasard les liens qui allaient rythmer ma vie dans cette région et me permettre d’apprendre des choses nouvelles passionnantes pendant deux bonnes années.

Après quelques jours passés dans cette ville, ce qui me surprenait le plus, c’était l’impression d’être dans un pays étranger. Tout le monde parlait français, voulait s’habiller comme les Français, décorer les logements, avoir des meubles, danser, ou même penser et faire de la musique, comme les Français.

Je comprenais cela d’autant moins que ce qu’on m’avait dit sur la France en Thüringe avait de quoi faire peur : mon père nous racontait comment, quand il avait 20 ans, des soldats français avaient sauvagement massacré les habitants d’Erfurt, et comment leur roi papiste avait exilé de France tous les protestants en 1685, l’année même de ma naissance. Il les avait menacé de leur faire quitter leur pays par la force s’ils ne renonçaient pas à leur foi. En arrivant à Lünebourg, je pensais que ce roi de France papiste, était le pire des tyrans : on l’appelait Louis XIV, le roi Soleil. Une seule chose jouait dans mon esprit en faveur des français : c’était leur musique.

Après notre soirée musicale avec les jeunes nobles, je revis souvent monsieur de la Selle. Il était maître de danse et d’escrime à l’école des Nobles qu’on appelait du nom prestigieux de Ritterakademie, l’Académie des Chevaliers. Ces jeunes gens apprenaient là l’escrime, la danse et bien sûr… le français. Mais on ne leur apprenait pas la musique. Pour apprendre à danser à ces jeunes nobles il fallait des musiciens : on les choisissait parfois dans le Chœur des Matines.

Quelques semaines après mon arrivée, j’assistais à un cours de danse. Ce jour-là, Monsieur de la Selle enseignait comment danser le menuet. Pour donner le rythme, un violoniste, un camarade du chœur, jouait en mesure. Monsieur de la Selle pestait contre lui.

– Mais ce n’est pas possible, on ne peut pas apprendre avec un rythme d’une telle mollesse.

La sonorité des mots que prononçait Monsieur de la Selle, dits sur ce ton monocorde mais si doux et comme susurrés du bout des lèvres, tellement caractéristique de la langue française, me parvenait à l’oreille comme une sorte de douce musique. Mais je ne comprenais pas encore cette langue.

Monsieur de la Selle regarda autour de lui comme s’il cherchait quelque chose.

– Je n’en ai pas encore trouvé un seul élève parmi vous qui comprenne ce qu’est un rythme, le rythme d’une danse. Écoutez et regardez :

Et il se mit à danser en tapant dans ses mains et en chantant l’air du menuet : la, la, la… la, la, la… Ce menuet me plaisait beaucoup et j’en trouvais la mélodie très agréable. Il ressemblait à un des airs sur lesquels nous avions fait danser des paysans pendant notre voyage. J’appris plus tard que Lully l’avait écrit pour une pièce de théâtre. Cependant, Monsieur de la Selle, malgré toutes ses belles manières polies, avait l’air tout énervé. Il agitait son mouchoir devant son visage comme s’il avait des vapeurs. Il s’arrêta. Je demandai respectueusement à mon voisin qui se trouvait être le cantor Braun de me traduire ce qu’il avait dit. Puis je chuchotai dans l’oreille de Monsieur Braun pour ne pas être entendu des autres :

– Je peux peut-être essayer : dans mon village, j’ai accompagné beaucoup de fêtes et de danses. Et vous savez combien dans nos pays de Thüringe on enseigne la rigueur et le respect de la mesure. Combien de fois mon frère me l’a dit et répété !

Monsieur Braun se leva et parla en français avec ce que je crus percevoir comme un accent allemand inimaginable.

– Monsieur de la Selle, le jeune Bach souhaiterait essayer.

– Ah ! c’est lui qui a cette si jolie voix de soprano. Oui, et je l’ai aussi entendu jouer du violon l’autre jour. Eh bien, soit !

Je ne compris que le mot « soprano ». Alors je fis signe à Georges Erdmann de venir à côté de moi et de frapper dans ses mains pour donner le rythme et je commençai à jouer du violon en chantant la la la… la la la…, comme Monsieur de la Selle…

Tout à coup, au moment où j’attaquai une note un peu aiguë avec un écart de quinte, ma voix se brisa et j’émis une sorte de son de fausset.

Tous les jeunes nobles, qui étaient restés sur un rang devant nous dans l’attente de la leçon, éclatèrent de rire. Je ne me démontai pas et continuai à jouer du violon sur mon rythme mais sans chanter. Erdmann continuait de battre la mesure dans ses mains. Il faut croire que mon jeu était convaincant car Monsieur de la Selle eut un large sourire, se mit lui aussi à battre dans ses mains et fit signe aux jeunes gens de danser.

Plus je jouais et plus ces jeunes gens dansaient et plus je me sentais en état d’accordance avec eux. Au bout de quelques instants, Monsieur de la Selle fit signe d’arrêter. Alors tout le monde me regarda et applaudit en souriant :

– Monsieur… Pach, dit le Français, c’est bien votre nom, n’est-ce pas ? Monsieur Pach, vous avez été excellent. Mais permettez-moi de vous dire que je ne vous avais pas demandé de chanter mais simplement de jouer du violon ! Essayons maintenant sans frapper dans les mains.

Comme il parlait français, je ne comprenais rien. Heureusement Monsieur Braun traduisait. Je me crus obligé de répondre… en allemand :

– Monsieur, je suis désolé pour ma fausse note en chantant tout à l’heure… J’ai du prendre froid…

Visiblement, lui ne comprenait pas un mot de mon allemand thüringien. D’ailleurs je ne sais même pas s’il m’écoutait. Au moment où j’allais quitter la salle, Monsieur Braun me fit signe d’attendre. Il était en conversation avec Monsieur de la Selle. Au bout d’un instant il vint vers moi et me dit :

– Bach, vous viendrez me voir ce soir après les cours.

L’après-midi, je n’arrivais pas à fixer mon attention. Pourquoi Braun voulait-il me voir ? Le soir arriva. Je montai chez lui. Je cognai à sa porte. Il était assis derrière une table couverte de partitions. Je restai, comme c’était l’habitude, debout devant lui, mon chapeau à la main.

– Mon petit Bach, (je vous appelle mon petit, parce que pour moi, vous êtes encore un peu un enfant), écoutez-moi bien. Monsieur Büsche, le directeur de l’école, et moi-même avons parlé de vous. Il m’a dit tout l’intérêt que vous portiez à la théologie et tout particulièrement à la pensée et aux écrits de Luther. Vous êtes encore jeune, vous allez devenir un homme…

Je n’osais pas l’interrompre, mais tout tournait très vite dans ma tête : une sorte de bouillonnement incessant que j’avais du mal à contrôler m’envahissait l’esprit et le corps depuis quelque temps. Était-ce cela devenir un homme ? Je me souvenais des nuits passées dans les auberges lors de notre voyage avec Erdmann.

C’était vrai que l’étude de Luther et la théologie m’intéressaient beaucoup, mais, par une sorte de détour inconscient, j’avais tendance à ramener tout ce que j’apprenais à la musique. Je cherchais sans cesse des correspondances entre la Bible, les écrits de Luther, sa pensée religieuse et les mélodies des chorals. Et puis, il y avait autre chose… Tout envahi par ces idées, je ne saisissais que par bribes ce que disait Monsieur Braun.

– …et je crois pouvoir vous dire… vos dons vous préparent une excellente carrière, …continuez à travailler… depuis votre arrivée ici… votre fausse note de tout à l’heure…

Tout à coup je me mis à écouter attentivement : c’était donc pour cela qu’il m’avait convoqué…

– …n’est pas l’effet d’un coup de froid, c’est le début de votre mue. Bach, vous êtes en train de devenir un homme. D’ailleurs, j’aperçois sur votre menton une ombre qui pourrait bien ressembler à un début de barbe, mon petit Bach…

Et sans que je comprenne pourquoi, il me regarda avec insistance.

– Votre mue signifie aussi que vous n’allez plus pouvoir chanter comme soprano, ce qui, soit dit en passant, va me poser des problèmes car je ne sais par qui vous remplacer comme soliste. Pendant quelque temps, un mois, deux mois, peut-être plus, on ne peut pas savoir d’avance, vous ne pourrez plus chanter dans le Chœur de Matines. Ensuite, vous aurez une voix de ténor, d’après l’expérience que je peux avoir.

J’étais heureux de cette nouvelle car l’alto et le ténor ont toujours été pour moi les deux voix que je préfère, les deux voix intermédiaires, celles qu'il faut faire chanter pour donner tout son relief à une œuvre à plusieurs voix.

– Tout d’abord, je tiens à vous rassurer, votre mue ne compromet en aucun cas votre avenir parmi nous. Je dirai même au contraire. Monsieur de la Selle, comme souvent les Français, a l'esprit très vif et très rapide. Il m’a demandé, tout de suite après la fin du cours, s’il serait possible de vous prendre comme accompagnateur des cours de danse, trois fois par semaine. J’en avertirai Monsieur Büsche votre directeur, qui acceptera bien sûr, tant est grande l’influence des français dans ce royaume. Vous savez comme moi que Monsieur de la Selle a ses entrées au château de Celle puisqu’il y joue dans l’orchestre de la cour… du violon, je crois. Mais il met une condition, c’est que vous parliez français le plus vite possible. Pour cela vous irez voir le professeur de français de la Ritterakademie. Voilà, maintenant, vous pouvez disposer…

– Mais…

– Qu’y a t-il, jeune Bach ?

– Mais que me donnera t’on pour ce travail, puisque je ne chanterai plus ?

– Ah Bach, encore ? 15 ans et déjà têtu comme une bourrique ! Eh bien, Monsieur de la Selle verra ça avec Monsieur Büsche et vous le saurez bientôt.

– Quand le saurai-je ?

– Jeune Bach, vous passez les bornes. Je vous ai dit que vous le sauriez bientôt. Et faites attention que votre âpreté au gain ne vous nuise pas quelque jour.

Le lendemain, je commençai à accompagner les danses. Chaque jour je demandais à Monsieur de la Selle combien j’allais être payé. Il ne répondait pas, sans doute parce que je m’obstinais à lui parler allemand. La semaine suivante il y eut un cours où les élèves n’arrivaient pas à trouver le rythme d’une danse française. J’eus alors une idée. Je posai mon violon et me mis au clavecin. C’était paraît-il une innovation mais cela me permit de marquer encore mieux le rythme. On me disait que j’arrivais à faire chanter mon clavecin comme on fait chanter un violon, ce que Monsieur de la Selle admirait fort.

Grâce aux talents qu’on me reconnaissait, je pus me joindre à un petit groupe d’étudiants, bons musiciens amateurs : c’est ainsi que je pus apprendre le français. Ce qui me surprenait le plus dans ce que me racontaient les français, c’est qu’ils faisaient des théories sur tout, et même sur la musique. C’est ainsi que j’appris que certains de leurs musiciens, comme Rameau, prétendaient que la musique répondait à des lois purement physiques, que les émotions étaient des mécanismes. Ils disaient aussi que la théologie, les chiffres et leurs symboles n'avaient rien à faire avec la musique. Je ne pouvais le croire !

Apparemment, mon désir d’apprendre et mon caractère tenace plurent beaucoup à Monsieur de la Selle. Et peut-être aussi ma jeunesse. Il disait que je comprenais plus vite que les autres allemands la musique de son pays. Moi, je le trouvais plutôt sympathique mais la différence d’âge me forçait au respect. J’appréciai surtout la façon dont il me faisait découvrir cette musique venue de France.

Il me racontait qu’il avait été l’élève de Lully, le plus célèbre des musiciens du tyran papiste Louis XIV, et me décrivait la musique à Versailles. Il se souvenait, trente ans auparavant, avoir joué comme tout jeune violoniste à la première du Bourgeois Gentilhomme, comédie dont je ne comprenais pas pourquoi les français la trouvaient si drôle, mais dont la musique m’enchantait. Je m’en suis d’ailleurs inspiré dans une de mes suites pour orchestre.

Ce qui est terrible avec les Français, c’est qu’on ne sait jamais s’ils plaisantent ou s’ils sont sérieux, s’ils sont sincères ou flatteurs, s’il vous apprécient pour vous-même ou par intérêt, s’ils sont profonds ou superficiels. Mais j’avoue que ce français-là était presque devenu un ami.

Monsieur de la Selle et moi avions des points communs : nous étions loin de notre pays, nous vivions tous les deux pour la musique et il nous fallait toujours être en action. Il était à la fois maître de danse à la Ritterakademie et violoniste à la cour de Celle. Et quand on sait que Celle est à plus de 70km de Lünebourg ! Il prétendait mettre une demi journée… à cheval ! Il n’aimait pas faire le trajet avec le carrosse que le prince mettait à sa disposition. Bon danseur, Monsieur de la Selle était aussi bon cavalier et il se mit en tête de m’apprendre à bien monter à cheval. Il me disait :

– Vous Bach, vous êtes habile de votre corps, il suffit de voir l’aisance que vous avez à l’orgue avec vos jambes.

C’était une de ses grandes théories :

– Quelqu’un qui contrôle bien ses doigts, ses mains et ses jambes doit être physiquement bon et adroit dans tous les domaines.

Il me mit aussi en tête de m’enseigner l’escrime. Si bien qu’après quelques leçons, je savais un peu manier l’épée. Je ne sais pourquoi, il voulait que je ressemble à un gentilhomme.

– Comme vous avez l’air d’un jeune aristocrate et pas du tout d’un paysan, profitez-en.

J’avoue que ce compliment, venant de la part d’un français, me flattait. Un jour d’automne, il me dit :

– Bach, j’ai tout arrangé, nous partons demain pour Celle. Non, non, je sais ce que vous allez me dire : votre français n’est pas assez bon, eh bien c’est faux. Vous ne connaissez pas assez la musique française, eh bien c’est encore faux, vous la connaissez mieux que beaucoup d’autres. Monsieur Büsche, le proviseur, et Monsieur Braun sont prévenus : ils n’ont rien à refuser au prince ni surtout à la princesse, notre Française. Et là-bas je vous réserve une surprise ! !

Je me souviens que c’était l’automne car nous avons traversé à cheval des forêts splendides et toutes dorées. Nous sommes arrivés à Celle. J’étais extrêmement intimidé. Je n’avais jamais été dans un château. Ce que je savais d’une cour et d’un prince, c’était par les récits de mon père quand il jouait au château d’Eisenach. Pour moi une cour était un endroit où des êtres magiques, inaccessibles, tout puissants, condescendaient à vous faire jouer de la musique pour la délectation et l’agrément de leur âme.

Je m’attendais à voir un château merveilleux. En fait, il s’agissait d’une grosse bâtisse carrée avec des tours épaisses et dissemblables aux quatre coins. À l’intérieur, par contre, tout était enchanteur. Je ne me rendis pas compte tout de suite de l’état un peu dégradé de certaines tentures et de certains murs. Monsieur de la Selle m’emmena dans l’aile du château où était le théâtre. Je ne savais pas que ce jour-là j’allais assister à la dernière représentation d’Opéra qui eut lieu dans ce théâtre. C’était grandiose : un chœur de 11 chanteurs et de près de trente musiciens (dont seize cuivres). Presque tous les musiciens étaient français, ce que je trouvais tout de même un peu vexant pour nous, allemands. Ils jouaient, dans des décors et des costumes de théâtre, des chansonnettes italiennes. Cela m’amusait beaucoup : c’est ce qu’ils appelaient un Opéra. J’admirais la légèreté et le modelé de ces airs italiens… mais quel manque de profondeur ! Après la représentation, Monsieur de la Selle me demanda de le suivre et me présenta au duc et à la duchesse.

Il y avait une tradition d’hospitalité dans cette cour de Celle où beaucoup d’exilés trouvaient refuge. La duchesse née d’Olbreuse venait de France, de la région du Poitou, et adorait la danse. Elle prétendait même que le menuet était à l’origine une danse paysanne du Poitou. Venue comme simple dame de compagnie de sa province française, elle était parvenue à séduire le duc au point de se marier avec lui contre l’avis de toute la famille des princes de Brunschweig-Lünebourg ! Quand elle avait appris, 10 ans après son arrivée à Celle, que les protestants étaient chassés de France, elle les avait volontiers accueillis au château ceux qui s’y présentaient. Mais elle aimait aussi recevoir tous les bons musiciens.

Quelle ne fut pas ma surprise quand je vis le duc et la duchesse ! Je m’attendais à voir de jeunes nobles peut-être un peu plus âgés que ceux de la Ritteracadémie, mais tout au moins dans la force de l’âge. De la Selle ne m’avait pas prévenu : était-ce cela sa surprise ? Le duc était assis dans une chaise, blafard et immobile. J’appris plus tard qu’il avait plus de 75 ans ! Quelle différence avec la vitalité du vieux cousin Heinrich d’Arnstadt quand il avait à peu près le même âge ! La duchesse, à peine plus jeune (on me dit qu’elle avait 70 ans), était auprès de lui. Elle avait le regard noir et vif, celui que je lui avais vu sur le tableau ornant l’escalier d’entrée et qui la montrait dans toute sa splendeur, bien des années auparavant.

L’occasion de cette fête était un événement dont tout le monde parlait et dont je ne saisissais pas encore toute l’importance : on venait d’apprendre que le petit fils du duc et de la « Française », George-Louis, deviendrait un jour roi d’Angleterre. Sa mère, Sophie Dorothée, devait avoir à l’époque une trentaine d’année, était venue tout spécialement. Elle avait le visage inquiet d’une femme qui cherche à cacher sans cesse quelque chose. J’eus peut-être cette impression parce que de la Selle m’avait prévenu :

– Méfiez-vous de cette femme, c’est une comploteuse. Sa réputation est détestable.

Mais je me souviens surtout de ses deux enfants, et particulièrement de sa fille, qui avait à peu près le même âge que moi. Je ne sais pourquoi, mais je ne pouvais détacher mon regard du sien. Nous étions peu de jeunes gens dans cette assemblée. Elle était en train de devenir une femme, comme je devenais un homme. Elle ressemblait à sa grand-mère, la Française, la duchesse d’Olbreuse, telle qu’on la voyait sur le tableau de l’escalier. Surpris de ma propre témérité, je m’avançai vers elle et fis la révérence d’usage que Monsieur de la Selle m’avait enseignée.

– Monsieur, de qui êtes-vous le fils? Je ne vous connais pas.

Monsieur de la Selle se précipita vers moi, mais n’eut pas le temps de m’interrompre.

– Madame, je suis un fils de la musique.

Je ne sais pas encore comment cette phrase, moi qui n’étais pas un beau parleur, m’était sortie de la bouche, et en plus sans accent même sur ce satané U des français.

Elle me répondit :

– Je ne connais pas ce gentilhomme !

Espiègle, joyeuse et insouciante, elle avait sans doute pris ma révérence pour une invitation à danser. Heureusement, Monsieur de la Selle m’avait appris les pas de danse. Au début nous ne disions pas un mot, puis elle se mit à me parler d’elle, comme le font tous les nobles et tous les gens de sa condition, et à me dire qu’elle s’ennuyait un peu dans cette cour, elle et son frère. Paralysé, je ne disais rien, car elle parlait français beaucoup trop vite pour moi. Elle me regardait et me souriait tout en parlant.

À la fin de la danse arriva son frère. Il se précipita vers moi.

– Ah monsieur, je suis content de voir ici quelqu’un de jeune. Mais… je viens de parler de vous à Monsieur de la Selle. Ainsi vous n’êtes qu’un musicien et vous osez danser avec ma sœur ?

Je frémis : allait-on me jeter dehors, me fouetter, me mettre en prison ? Ce jeune homme qui avait mon âge et serait un jour, si je comprenais bien, roi d’Angleterre, marqua un temps, me regarda des pieds à la tête et me dit, en esquissant un sourire :

– Il est vrai, monsieur, que votre prestance pourrait vous faire prendre pour l’un des nôtres… Mais… je ne vous en veux pas. Nous sommes là pour nous amuser et non pas pour nous quereller. Venez, venez donc, monsieur ? monsieur ?

– Bach, Jean-Sébastien

– Mais attendez…, monsieur, tout de même, vous n’êtes pas lié aux comtes von Bachenb…

– Non, monsieur, mon nom est Bach, simplement Bach. Notre famille joue de la musique depuis…

Sans le faire exprès j’avais prononcé ces mots en allemand.

La jeune Princesse éclata de rire, en rejetant la tête en arrière d’une façon charmante :

– Mais vous m’avez dit que vous étiez fils « de La Musique » et j’ai cru que c’était votre nom, un nom français !

Le frère se mit à rire aussi. La jeune femme me dit :

– Comment vous êtes musicien et… allemand ? Et vous m’avez laissé parler français pendant toute la danse ?

– Mais madame…

– Moi qui croyais qu’ici tous les musiciens étaient français ! Monsieur, je suis heureuse d’apprendre que vous êtes allemand. Pour la peine, vous allez nous jouer quelque chose, une danse de votre choix.

Alors je me mis au clavecin et jouai comme je n’avais jamais joué. Quand je m’arrêtai, la jeune Princesse applaudit et me dit :

– Quel rythme, monsieur ! Et comme vous savez faire chanter la mélodie ! Bravo, monsieur… de la Musique !

Comment était-il possible que moi, petit musicien de province, je puisse attirer ne serait-ce qu’un instant le regard d’une princesse ? La suite, personne ne la connaîtra jamais… Je peux seulement dire que 47 ans plus tard, l’empressement avec lequel m’accueillit le fils de cette jeune princesse est peut-être le témoignage du fait que j’étais resté dans sa mémoire.

Ce fils s’appelait Frédéric II le Grand, roi de Prusse.

Je fus plusieurs fois demandé à Celle. J’y découvris les œuvres de musiciens français et parmi eux, Couperin. Il paraît que je lui ai écrit des lettres, ce qui m’étonne fort car je n’en ai pas gardé le moindre souvenir et que j’ai toujours préféré écrire de la musique plutôt que des lettres, surtout à cet âge !

Le vieux duc et la vieille duchesse n’avaient plus les moyens, ni en argent ni en volonté de plaisir, d’entretenir l’opéra, ses machines, ses chanteurs, ses musiciens, ses costumes, ses décors. J’avais vu la dernière représentation.

En ce qui concerne la musique religieuse jouée à la Chapelle du Château, j’étais scandalisé de ces calvinistes qui ne jouaient que sous leur forme la plus primitive des hymnes et des mélodies de chorals, sans aucun ornement. Heureusement l’orgue de la Chapelle, dont les voûtes étaient peintes en bleu et blanc, était tenu par un français, encore un, qui me faisait découvrir la musique d’orgue de son pays. Je me souviens encore de son nom qui ressemblait à un nom de danse : il s’appelait Gaudon. Sa manière de jouer était complètement différente de ce que j’avais connu jusque là : à côté de lui, Böhm était un enfant sage. Lui et les œuvres qu’il jouait s’intéressaient beaucoup plus aux sonorités, et à l’émotion immédiate qu’à la rigueur de la construction. Il jouait des musiciens déjà célèbres à l’époque : Marchand, Clérambault, Grigny et bien d’autres.

Depuis que j’étais à Lünebourg, je m’étais plongé dans l’étude et la pratique de l’orgue. J’allais souvent voir Böhm à l’église Saint Jean. Des rencontres du mardi du début, nous étions passés à trois ou quatre leçons par semaine. Il m’avait pris en amitié, non seulement parce que j’étais de Thüringe comme lui, mais aussi parce qu’il aimait apprendre aux bons élèves : les médiocres l’assommaient. Il était très bon professeur, peut-être par ce que son père avait été à la fois organiste et instituteur. Bien que son orgue soit en mauvais état, certains jeux sonnaient encore bien. Et pour moi, jouer sur trois claviers au lieu de deux était merveilleux.

Il me parlait sans arrêt de Hambourg :

– Écoutez, Bach, il faut absolument que vous alliez là-bas, ne serait-ce que pour écouter Reinken avant qu’il ne nous quitte. Vu son âge… On dit qu’il a plus de 75 ans ! Curieux qu’on ne lui ait pas encore prévu de remplaçant ! Reinken est un homme charmant… avec ceux qu’il estime. Je vais vous donner un mot de recommandation pour lui. Et puis Bach, vous avez quel âge ? 17, 18 ans ? Pour les jeunes de votre âge Hambourg est un paradis et vu votre prestance…

Mais il fallait que je ménage les susceptibilités et surtout que je travaille mon orgue. C’est pourquoi je me forçai à avoir les meilleures relations avec l’organiste de l’église Saint Michel qui s’appelait je crois Morart ; mais je me souviens mieux de son prénom, Pierre, un prénom que j’aime… Le problème était que son fils était jaloux de moi. C’était un garçon studieux et ennuyeux qui ne pensait qu’à prendre la succession de son père. Mais il fallait bien que je m’exerce sur cet orgue de l’église Saint Michel. Quand il m’entendait travailler, ce fils montait dans la tribune et me regardait jouer avec un regard oblique et sans rien dire.

D’ailleurs cet orgue sonnait comme une vraie casserole et il fallut le réparer. Monsieur Held fut chargé de ce travail. Il logeait dans l’école et je le voyais souvent. C’était un homme compétent qui connaissait bien le fameux Arp Schnitger, avec qui je n’ai malheureusement jamais eu l’occasion de travailler. Held, me faisait même l’honneur de me demander de l’aider à accorder les tuyaux.

– Mon jeune ami, me disait-il, je peux vous dire que jamais avant vous je n’ai connu une pareille sensibilité à la justesse des sons.

***

C’est ainsi qu’encouragé entre autres par Böhm et Held, je me suis décidé à aller à Hambourg pendant les vacances de 1701. J’avais en poche un mot de Böhm pour Reinken et un autre de Monsieur de la Selle pour Monsieur Keiser, le directeur de l’Opéra qui se tenait dans le théâtre du Marché aux Oies.

La première fois que je suis allé à Hambourg, j’y suis allé à pied : il était possible, en marchant vite, de faire la route en une journée. Les autres fois je me suis débrouillé pour trouver quelqu’un qui allait là-bas en voiture ou en carrosse. J’ai même réussi à y aller à cheval avec un ami musicien noble : je commençais à avoir des relations ! Mais, si j’étais heureux d’aller à Hambourg, c’était aussi parce que j’allais y retrouver deux cousins : Jean Ernest, le fils de la tante Marthe, celui avec qui j’allais en classe tous les matins à Ohrdruf et le fils aîné du « panier percé » que nous avions surnommé le « Grand », car il était le plus âgé de notre bande d’élèves qui chantions dans les cours à Eisenach.

J’avais déjà été surpris par la ville de Lünebourg qui m’avait parue immense, mais en arrivant à Hambourg, je fus sidéré. Tout y respirait richesse et prospérité. Les rues étaient bondées de commerces de tous types dont je n’aurais même imaginé qu’ils pouvaient exister. Il y en avait qui étaient spécialisés dans les épices, d’autres vendaient des tissus dont ma pauvre mère n’aurait même pas pu concevoir la splendeur, d’autres présentaient des bijoux qu’ils pouvaient réaliser à la demande, d’autres proposaient des bois merveilleux : toutes ces marchandises venaient des lieux les plus reculés de la terre, lieux dont les commerçants faisaient des descriptions extraordinaires. Ils parlaient d’Inde, de Turcs et d’Arabes. Ils parlaient aussi des dangers que les marins couraient sur leurs bateaux.

Je découvris aussi par hasard une rue où il y avait des fabricants d’instruments de musique. J’en essayai plusieurs dont certains que je ne connaissais pas.

Le caractère à la fois enjoué et têtu de mon cousin Jean-Ernest me plaisait beaucoup. Comme il était un peu plus âgé que moi, il jouait un peu les grands frères protecteurs et il savait que cela m’énervait. Il m’emmena un peu partout dans Hambourg. Il vivait dans une mansarde sous un toit et préférait cela plutôt que d’être enfermé dans une école. Comme je le comprenais !

Un matin, très tôt, je fus réveillé par un bruit très doux. C’était le roucoulement des tourterelles qui étaient perchées tout autour de la fenêtre, comme pour attendre. Elles alternaient leurs chants les unes avec les autres et parfois plusieurs roucoulaient en même temps. En moi, cela se transformait en lignes mélodiques.

De plus en plus souvent ainsi des structures musicales, des idées de thèmes ou d’harmonies flottaient dans mon esprit. Peut-être finalement avais-je des capacités de compositeur ! Mais jamais je n’arriverais à la cheville de gens comme mon cousin « panier percé » ou Böhm. Pour le moment, il me fallait apprendre et connaître. Je profitais de toutes les occasions.

Justement un soir Jean Ernest me demanda :

– Es-tu déjà allé à l’Opéra ?

– Mais Jean Ernest, je t’ai raconté qu’à la Cour de Celle…

– Ah oui, c’est vrai, mais d’après ce que tu m’as dit Celle, c’était plutôt sinistre. Ces vieux nobles et cette salle où on ne jouait presque plus jamais. Non moi, ce que je veux dire, c’est un vrai opéra…

– Tu veux sans doute parler de l’Opéra du Marché aux Oies ?

– Comment sais-tu cela ?

– C’est le monsieur de la Selle dont je t’ai parlé : il m’a même donné un mot pour Monsieur Keiser.

– Monsieur Keiser, tu veux dire Reinhard Keiser, le grand directeur de l’Opéra ?…

– Oui, qu’est-ce que tu crois, je me suis fait des relations en fréquentant la noblesse !

– Écoute, voilà : la mère de la jeune fille à qui je donne des cours m’a proposé deux places pour ce soir. On joue l’Inganno Fedele

– Quel accent italien !

– Moque-toi de moi !

– C’est un opéra avec chœur et orchestre de Monsieur Keiser. Et on entendra même le fameux flûtiste von Wich qui a travaillé en Angleterre… Tu m’écoutes ?

– Ça te tenterait, toi, de voyager, d’aller faire de la musique ailleurs qu’en Allemagne ?

– Figure-toi, cher cousin que je vais bientôt partir à Francfort pour continuer mes études et que Francfort c’est près de la France…

– Tu me fais penser à ton père, le jumeau du mien…

– Merci de me le rappeler.

– …il savait bien se débrouiller, lui aussi. Tu as peut-être hérité ça de lui… Ton histoire d’opéra pour ce soir, c’est bien gentil, mais nous ne pouvons pas y aller habillés comme ça !

– Ne t’inquiète pas. Je connais des amis qui jouent dans l’orchestre de l’opéra et ils peuvent nous prêter des costumes.

– Tu as réponse à tout ! Pour en revenir aux voyages, je te pose la question parce que moi, j’hésite. Dans la famille, c’est la mode de rêver de partir. Mon frère Jean-Jacques par exemple ne rêve que de voyages : la compagnie de Monsieur Halle qui a succédé à papa à Eisenach commence à le fatiguer. À propos, il a fait de gros progrès au hautbois, tu sais.

– Ah bon ! Écoute Jean Sébastien, on parlera de cela plus tard. Maintenant on est pressé. Il faut nous dépêcher si nous voulons être en tenue à l’Opéra ce soir.

Cette soirée à l’opéra de Hambourg et quelques autres auxquelles j’eus l’occasion d’aller fut une nouvelle occasion de découverte. Évidemment Jean-Ernest avait raison, ça n’avait rien de commun avec ce que j’avais vu à Celle. D’abord parce que dans cet opéra, on mettait un point d’honneur à conserver un certain style… allemand, mais sans toujours y arriver, étant donnée la demande du public. Et puis, il y avait le nombre d’interprètes. C’est la première fois que j’entendais autant de voix chanter ensemble, et autant de musiciens jouer ensemble.

Par contre, ce que je trouvais absurde, c’étaient les décors. Je n’ai jamais compris comment on pouvait croire à des choses aussi ridicules : des ciels et des paysages grossièrement peints, des maisons en carton, toutes tremblantes au moindre pas d’un acteur, des chanteurs déguisés de façon grotesque, des chandelles éclairant mal l’ensemble et fumant à vous faire tousser. Je ne comprenais pas comment on pouvait apprécier la musique avec tout ce fatras autour. J’aimais mieux les comédiens ambulants et l’air pur de notre Thüringe. Je trouvais que l’opéra était un genre amusant mais que la musique méritait mieux !

Après le spectacle, je me fis un devoir d’aller voir Monsieur Keiser. Il était en train de converser avec de jeunes personnes fort élégantes à la sortie du théâtre. Je peux dire que Jean Ernest et moi avions fière allure et que ces dames nous regardèrent avec tout l’intérêt que ce genre de personnages porte aux très jeunes gens. Je m’adressai à Keiser en français et lui montrai la lettre de Monsieur de la Selle. Il me dit :

– Ah oui, monsieur de la Selle…, euh…, vous êtes un de ses amis… français… je suppose ?

– Non, monsieur, coupa Jean Ernest avec son bon accent, nous sommes allemands, originaires de Thüringe…

– Ah, vous êtes allemands ! Alors c’est tout différent. Eh bien, jeunes gens, je vous propose de nous retrouver à la brasserie là-bas, en face, dans, mettons, une demi-heure. À tout à l’heure, jeune gens.

J’avais apporté de Lünebourg toutes mes économies gagnées en jouant à la cour de Celle, en participant aux leçons de danse. Je les avais mises dans une des poches de mon déguisement emprunté. J’avais réuni ce qui pour moi était une jolie somme d’argent.

Je connaissais un peu le goût de la bière d’Eisenach que mon père fabriquait lui-même, sans payer d’impôt. Maintenant, je peux dire que le goût de la bière de Hambourg, je le connais très bien, car durant cette nuit qui se termina fort tard, la bière vida complètement, avec d’autres dépenses, mes poches.

Le lendemain nous n’avions plus un sou et je devais rentrer à Lünebourg. Le soir, nous avons erré dans la ville avec le ventre vide, puis nous sommes allés nous coucher. Qui dort dîne dit-on… Le lendemain matin, je quittai mon cousin. Je n’avais ni voiture ni cheval, il me fallait faire le chemin à pied. Je sentais mon ventre vide se crisper à chaque pas. Sur le chemin, je vis une auberge : je restai là, écoutant le bruit des gens qui ripaillaient. Je fouillai désespérément dans mes poches : j’y retrouvai une pièce mais si petite qu’on ne m’en donnerait à peine un bout de pain… et encore. Par bonheur, la providence aidant, je pus manger quand même dans cette auberge. Comment ? Je vous le dirai plus tard : c’est une histoire que j’aime raconter à mes enfants.

Le mardi suivant j’allais voir Böhm, comme d’habitude.

– Alors Bach, racontez-moi Hambourg. Qu’avez-vous pensé du jeu de Reinken et de Lübeck, nos deux grands hommes ?

Je restai muet, rouge de honte.

– Mais enfin Bach, dites-moi ce qui s’est passé ! Vous êtes bien allé les voir et les saluer de ma part, n’est-ce pas ?

Je ne disais toujours rien.

– Comment, vous n’allez pas me dire que vous n’avez pas osé !

Allais-je mentir ? Non ce n’était pas digne d’un Bach ni de moi. Je me lançais et lui dit tout d’une traite :

– Maître, j’ai rencontré mon cousin Jean Ernest et nous avons beaucoup parlé puis nous sommes allés à l’Opéra ce qui fait que nous n’avons pas eu le temps de…

Böhm partit d’un colossal éclat de rire : il me donna une énorme tape dans le dos.

– Sacrés Thüringiens, nous sommes tous les mêmes. Je parie que vous avez participé aux beuveries de Keiser…

– Mais co… comment le savez-vous ?

– Mon jeune ami, quand on est Thüringien et qu’on voyage, cela vous transforme un homme. Et alors vous êtes revenu sans avoir ni entendu ni écouté le moindre son d’un orgue ?

Je lui souris. J’étais pardonné.

Il y avait ce jour-là beaucoup de vent, comme souvent dans cette région, et nous pensions que la tour penchée allait tomber ! Mais elle restait bien debout. En entrant dans la ville, ce qui nous surprit le plus, ce fut la hauteur des maisons, dont beaucoup étaient en brique et avaient de curieuses décorations. Je n’avais jamais vu des bâtiments aussi hauts. Comment pouvait-on habiter à de pareilles hauteurs ?

Nous avons dû demander notre chemin plusieurs fois. Nous pensions que l’église à la tour penchée était l’église Saint Michel, au centre de la ville. Quand nous sommes entrés dans ce qui s’avéra être l’église Saint Jean, nous étions sous une voûte qui me parut gigantesque : et puis tout à coup, l’orgue. Je pensais que l’orgue immense dans une immense église que j’avais imaginé la veille était un rêve impossible. Et il était là devant moi. J’étais baigné de sons prodigieux. Je n’entendais même pas les imperfections de ce vieil instrument. Je restai sans bouger. Je ne sais pas combien de temps cela dura. L’orgue se tut. Je restai figé de stupeur. Alors je vis un monsieur descendre de la tribune et quitter l’église, suivi de cinq hommes en guenille, probablement des souffleurs.

Erdmann me tira par la manche et me dit :

– Allons viens maintenant.

– Mais tu crois que c’était Monsieur Böhm qui jouait ?

– Je ne sais pas. Écoute, on n’a pas le temps. Il faut qu’on trouve cette église, l’église Saint Michel.

Je me souviens que nous y sommes arrivés assez tard, dans l’après-midi. Nous avons cogné à la porte de ce que nous pensions être l’école. On nous a ouvert : un vieux portier accoutré d’une redingote et d’une perruque nous a dit :

– Passez votre chemin, espèces de petits chenapans, ici c’est une école pour nobles et pas pour des paysans comme vous.

– Mais…

Au même moment, entra un monsieur : le portier s’inclina devant lui en faisant force courbettes :

– Bonsoir, monsieur le cantor Braun, mes respectueuses salutations, monsieur le cantor Braun

En entendant le nom de Braun, mon sang ne fit qu’un tour, et, malgré les signes de me taire que faisait Erdmann, de ma voix aiguë d’enfant (on disait que j’étais un bon chanteur soprano), je dis presque en criant :

– Mais vous êtes Monsieur le Cantor Auguste Braun, vous connaissez sûrement Monsieur Herda. C’est lui qui nous envoie : mon nom est Bach, Jean Sébastien Bach et lui s’appelle Erdmann, Georges Erdmann. Alors, c’est vous qui avez succédé à Prétorius ! Quel honneur !

Erdmann me faisait des signes de me taire.

– Tu as l’air d’en savoir des choses, toi. Comment connais-tu Prétorius ?

– Mais parce qu’il venait de Thüringe, comme nous. Monsieur Herda nous a dit qu’il avait réuni une incroyable collection de partitions qui est à vous maintenant et que vous permettez à certains de vos élèves d’y accéder et que...

Erdmann ne put s’empêcher de m’interrompre.

– Ne vois-tu pas que tu ennuies Monsieur le Cantor avec toutes tes questions.

Braun fit semblant de ne pas entendre.

– Et en quoi ces partitions t’intéressent-elles ?

– Eh bien voilà, chez mon frère qui est organiste à Ohrdruf…

– Où ?

– À Ohrdruf.

– Je ne connais pas.

Je ne comprenais pas que quelqu’un au monde puisse ne pas connaître Ohrdruf. Mais cela n’avait pas d’importance. Ce que je voulais surtout, c’était convaincre Monsieur Braun.

– Ça ne fait rien. Chez mon frère, j’ai trouvé surtout de la musique des musiciens de notre région, comme son maître Pachelbel. Mais Monsieur Herda m’a joué des œuvres de musiciens qui sont allés en Italie, comme Froberger et Kerll et j’ai trouvé…

– En bien, mon garçon, si tu en sais autant que tu le dis…! Nous en reparlerons… Alors, ainsi, vous venez d’arriver ? Savez-vous que vous ne devez jamais entrer par ici ? Cette entrée est réservée aux élèves des familles nobles ! C’est celle de la Ritterakademie, l’Académie des Chevaliers ! Pour entrer dans l’école Saint Michel, c’est de l’autre côté. Mais on va faire une exception pour ce soir… Venez avec moi !

Sous l’œil étonné du portier, nous sommes entrés tous les trois, et nous nous sommes dirigés vers un bâtiment au fonds de la cour. Nous avons pris un escalier. Le soir tombait. Monsieur Braun ouvrit une porte. Alors je vis des armoires fermées par des grilles : à travers ces grilles, je pouvais apercevoir des livres et des partitions. Il y en avait des milliers. Monsieur Braun dit :

– Mon petit Bach, va voir dans l’armoire là-bas, elle n’est pas fermée à clef.

Je me dirigeai vers l’armoire et l’ouvris : à ma grande surprise je vis une rangée marquée Bach. Je me retournai vers Monsieur Braun, rouge de fierté et de joie :

– Est-ce que je peux regarder ?

Je feuilletai les partitions et reconnus des œuvres du vieil Heinrich Bach d’Arnstadt et de notre cousin « panier percé ». Monsieur Braun nous montra sa collection. Je me sentais fou de joie. Il y avait un clavecin dans un coin de la pièce. Monsieur Braun me dit :

– Prends ce que tu veux et joue-le-moi.

Je ne sais plus bien ce que je choisis ce jour-là, mais je me mis à chanter en m’accompagnant au clavecin avec une telle ardeur que j’en oubliai le temps qui passait. Je fus interrompu par un :

– C’est bien, mon enfant, tu peux arrêter maintenant. Tu me parais digne des Bach que je connais.

J’allais me précipiter pour l’embrasser quand je sentis une main ferme qui me prit le bras : c’était Erdmann qui avec son grand sourire me faisait non de la tête. Je compris tout de suite et m’arrêtai dans mon élan.

– Maintenant tous les deux, vous allez chanter ceci.

Il nous tendit la partition d’un motet que nous connaissions bien. Je chantais la voix de soprano et naturellement Erdmann, avec la voix grave de ses dix huit ans, prit celle de basse. Monsieur Braun nous laissa chanter mais au moment où nous allions finir, il éclata de rire. Erdmann et moi étions sidérés.

– Savez-vous mes enfants ce qui est marqué dans les registres d’admission : toi, Erdmann, tu es enregistré sous le n°9 et toi, Bach sous le n°10. Mais ce qui est drôle c’est que… que… vous êtes enregistrés tous les deux comme soprani, avec de jolies voix aiguës ! Et quand j’ai entendu Erdmann avec sa voix grave ! !

Erdmann sourit mais parut tout à coup inquiet. Monsieur Braun s’en aperçut tout de suite.

– Mais non, Erdmann, ne vous inquiétez pas. Ce que nous voulons ce sont de bons chanteurs, et par les temps qui courent nous manquons aussi bien de soprani que de basses.

Erdmann parut soulagé.

– Monsieur le Cantor Braun, je vous remercie.

- Allons mes enfants, ne me remerciez pas avant de savoir ce qui vous attend. Je vais vous amener vers votre dortoir.

Il prit un air beaucoup plus sérieux, il était redevenu le Cantor, le chef des chœurs de l’église :

– Nous vous avons choisis parce que vous êtes et, je cite le règlement, « fils de pauvres gens, privés de ressources et dotés d’une belle voix ». Pour la voix, je viens de constater que c’est vrai… chacun dans votre genre…

Il sourit en nous regardant.

– Mais il faut aussi que vous soyez bons musiciens. Heureusement, nous savons que vous avez été à bonne école. J’ai toute confiance dans le jugement de Herda et vous en plus, vous êtes un Bach. C’est pourquoi, après ce que je viens d’entendre, vous allez pouvoir entrer directement dans le Chœur des Mâtines. Vous n’êtes que 15 à avoir ce privilège. N’oubliez pas que si vous êtes ici et si vous restez ici, c’est grâce à vos qualités de chanteur. Mais il vous faudra travailler beaucoup votre chant et votre répertoire. Voici ce que vous devrez faire : chaque matin, avant d’aller à l’école, vous chanterez à l’église et chaque dimanche, avec vos camarades du chœur symphonique dont certains sont des fils de nobles, vous chanterez pendant l’office. Quand il y a une fête comme Pâques ou le 1er Janvier, il y a un concert spécial. Vous devez pouvoir chanter en solo et diriger le chœur au cas où moi ou un de mes adjoints serait indisponible. On commence demain matin, dimanche des Rameaux, avec le motet que je viens de vous faire chanter. Dimanche prochain, ce sera Pâques et nous aurons un programme chargé, d’ici là il vous faudra travailler. Mais attention, je sais que vous venez de la campagne. Ici vous allez vivre dans une ville, auprès de jeunes nobles : marquez leur toujours le respect du à leur rang. Bon, maintenant je vais vous emmener vers le dortoir.

Nous sommes descendus avec lui et avons longé les couloirs de cet ancien monastère papiste qui avait appartenu à l’odieuse église catholique de Rome. Ce collège était beaucoup plus grand que ceux où j’avais été à Eisenach et Orhdruf… Le long de ces couloirs on pouvait apercevoir toute une série de portes. La nuit était maintenant complète. La lune presque pleine, annonciatrice de Pâques, éclairait les voûtes lugubres dans la pénombre.

– Voyez-vous, nous dit Monsieur Braun, ces portes donnent sur d’anciennes cellules de moines papistes, rendues à un usage plus noble par les disciples de Luther puisqu’elles sont devenues chambres d’études pour les jeunes nobles. Vous bien sûr, vous couchez dans un dortoir. Je vous y mène…

Nous entendions en passant devant chaque porte des bruits de conversations où se mêlaient parfois des voix féminines que le cantor fit semblant de ne pas entendre.

Le mot dortoir… J’avoue que je n’avais pas du tout pensé à ça. Coucher tous les soirs dans un dortoir avec d’autres camarades, moi qui avais toujours dormi à la maison, en famille, dans une chambre.

Comme s’il avait deviné ce que je pensais, Monsieur Braun ajouta :

– Vous verrez : la plupart de vos camarades sont très studieux. Certains viennent de Thüringe comme vous. Avant de vous quitter, il faut que je vous dise qu’ici vous allez recevoir 12 groschen par mois (250 F). Vous pourrez aussi avoir des primes si vous vous arrangez pour participer à des fêtes ou à des cérémonies. Alors serez payés en monnaie ou en nature par exemple avec de la nourriture.

Erdmann me sourit d’un air de connivence. Je crus qu’il pensait qu’il fallait demander plus de précisions. Je me précipitai pour parler avant lui :

– Monsieur Braun, quel est le montant des primes et le type de nourriture que nous recevrons ? Etant bons musiciens, nous mériterions…

Monsieur Braun m’interrompit d’un ton sec :

– Mon petit Bach, si tu commences à quémander, tu n’iras pas loin. Tu seras considéré comme un pleurnichard ennuyeux. De toutes façons, ce n’est pas moi qui m’occupe de l’intendance.

C’est à regret que je me tus. Je voulais savoir… C’est peut-être ce qu’on appelle l’obstination des Bach.

Je me souviens de la plupart des chanteurs du Chœur de Matines et je suis même resté en relation suivie avec certains d’entre eux. Dès mon arrivée, je ne sais pourquoi, j’eus toujours la réputation d’être un des préférés du Cantor. C’est vrai qu’il me permettait souvent de monter dans sa bibliothèque. Lire des partitions me permettait de découvrir certaines œuvres mais me lassait à la longue. Le meilleur moyen de découvrir ces partitions était pour moi de les copier quand j’avais du papier et que cela m’intéressait. Mais surtout je ressentais un profond besoin de jouer : du violon, du clavecin, de l’orgue, de la trompette, de la flûte ou de tout autre instrument, mais il fallait que je joue. C’est là que j’ai travaillé les œuvres de Monteverdi, de Frescobaldi et de tant d’autres…

L’office du dimanche des Rameaux se passa bien.

Le lendemain était le lundi avant Pâques : ce fut le jour de notre « prise de contact » avec les jeunes nobles. Après les cours, nous étions remontés dans notre dortoir pour organiser notre travail, quand nous avons vu entrer trois jeunes nobles qui se dirigèrent vers Erdmann et moi en disant :

– Ah, c’est vous les nouveaux ? Suivez-nous.

Nous avons regardé nos camarades pour savoir ce qu’il fallait faire. Il nous firent un geste qui signifiait : on ne peut pas faire autrement, il faut les suivre. Après avoir quitté le dortoir, l’un d’eux nous demanda.

- Vous vous appelez… ?

– Moi je m’appelle Georges Erdmann, et lui Jean-Sébastien Bach.

Ils se mirent à rire comme s’ils se forçaient, en exagérant leur rire.

– Vous avez un accent impayable mais vous venez d’où pour parler comme ça ?

– De Thüringe !

– Quel bel ensemble ! dit un autre car nous avions prononcé le mot Thüringe en même temps.

– Eh bien, messieurs, sachez qu’ici nous sommes à Lünebourg et que ce n’est pas un pays de paysans, comme votre Thüringe. C’est un pays où on connaît les bonnes manières. Alors, pour apprendre aux paysans les bonnes manières, il n’y qu’un moyen : commencer par le commencement. Il faut savoir ce qu’est un pourpoint, des bottes et des hauts de chausses, et le mieux pour le savoir, c’est de les nettoyer. Venez avec nous.

Ils nous ont entraînés vers le couloir où il y avait les portes des cellules. En passant devant une des portes, nous avons entendu de la musique. On percevait un luth, un violon et une voix d’homme qui chantait quelque chose que je reconnus tout de suite : c’était la Lamentation de mon cousin « panier percé ».

Erdmann l’avait déjà chantée accompagné d’un violon et de trois violes à l’église d’Ohrdruf, depuis que sa voix était devenue grave. Ensemble, nous avons dit quelque chose comme :

– Alors ça, c’est incroyable.

– Mais que voulez-vous dire tous les deux ?

– Mais c’est une œuvre de mon cousin d’Eisenach. Est-ce que nous pouvons entrer et saluer les musiciens ?

– Vous êtes fous, c’est une chambre où jouent des amis de la « Française ».

Je n’osai pas demander qui était la « Française ». Un autre dit :

– Laisse-les, on va bien rire, il vont se ridiculiser !

Et il cogna à la porte.

La porte s’ouvrit et on pouvait apercevoir trois jeunes gens, habillés comme des nobles qui nous souriaient. L’un d’eux se mit à parler une langue que je ne comprenais pas. Je pensais que c’était du français puisqu’on m’avait dit que les nobles parlaient français entre eux. Un des jeunes nobles qui nous avaient amenés leur expliqua qui nous étions. J’entendis le nom de Bach.

– J’ai expliqué à ces messieurs qui vous êtes et ils vous prient de rentrer quelques instants. Ils proposent que le jeune Bach joue la partie de violon et son compagnon la partie de chant.

Sans même prendre la partition nous avons commencé à jouer et à chanter. C’était assez différent de ce qu’ils avaient fait. En travaillant encore et toujours depuis notre enfance, nous avions appris comment exprimer plus de sentiment, plus de ferveur, comment faire entendre chaque partie, comment soigner l’attaque de chaque note. Nous avions appris à faire chanter les cordes, alors qu’eux, étant amateurs, avaient du mal à maîtriser leurs instruments. Il faut toujours se méfier des amateurs, la plupart du temps, ils sont horripilants.

Ces messieurs eurent la bonté de trouver notre interprétation acceptable. Les trois jeunes nobles qui voulaient nous faire nettoyer leurs vêtements s’éclipsèrent rapidement. Alors les apprentis musiciens se présentèrent à nous. Je ne sais plus leur nom sauf celui de l’un d’eux qui était plus âgé que les autres. Il s’appelait de la Selle. Tout le monde se moquait de son nom car il travaillait aussi dans la ville de Celle : en fait il n’était pas étudiant comme les autres mais maître de danse à la cour du Château auprès de la « Française ». Ils faisaient en français sur son nom d’autres plaisanteries que je ne comprenais pas bien. J’appris rapidement que cette « Française » s’appelait Eléonore Desmier d’Olbreuse et était l’épouse du duc. Après avoir joué avec ces messieurs jusqu’assez tard dans la nuit, nous sommes allés nous coucher. Je me souviens que cette nuit là, comme les précédentes, je n’ai pu m’endormir avant longtemps. Le son de l’orgue joué par Monsieur Böhm à l’église Saint Jean emplissait mon esprit.

Le lendemain, après les cours, je revins à l’église Saint Jean. La grande voûte claire était silencieuse et m’apparaissait encore plus vaste que le jour de mon arrivée. Je sortis la mort dans l’âme. Je voulais approcher Georges Böhm. D’abord par politesse : trois de mes professeurs à Ohrdruf avaient fait leurs études à Iena avec lui et m’avaient demandé d’aller le saluer. Et puis, ils m’avaient dit que Böhm, lui aussi, venait de Thüringe et était né à Hohenkirchen, Haute-Église, (nom prédestiné pour un organiste !), et en plus tout près d’Ohrdruf. Et puis Georges Böhm était même allé à l’école à Ohrdruf, la même que la mienne ! Et puis il y avait ce qu’il jouait ! Et puis… il fallait que je le voie !

Il me vint alors une idée folle : je fis demi-tour et retournai dans l’église, regardai autour de moi et me dirigeai vers la porte qui menait à l’orgue. Elle était ouverte. Je montai. Je n’avais jamais vu autant de tuyaux, autant de claviers, autant de jeux. Je dois dire que dès cette époque je commençai à m’y connaître un peu en construction ou en réparation d’orgues. Mais un instrument comme celui-là ! Je restai là, muet d’admiration. Alors j’entendis des pas dans l’escalier, je vis apparaître un jeune garçon de mon âge qui eut l’air tout étonné de me voir.

– Mais qu’est-ce que vous faites-là… monsieur ?

– Je… Je… voulais simplement voir l’orgue parce que je suis organiste moi-même…

– Ce n’est pas vrai. Vous êtes chanteur dans le chœur de l’église Saint Michel, je vous ai vu, vous venez nous espionner pour savoir ce que notre chœur chante parce qu’il est bien meilleur que le vôtre et…

Je sentais la colère monter en moi. Au moment où j’allais lui répondre et lui demander de sortir de l’église pour qu’on se batte dehors à coups de poings, nous avons entendu à nouveau un bruit de pas qui montait l’escalier.

Alors le Maître parut, suivi de trois hommes. Je restai sans voix.

– Que se passe-t-il ici, j’entends des éclats de voix jusque dans la nef en bas. Et d’abord qui êtes-vous jeune homme, que faites-vous là ?

J’ai toujours remarqué que dans les moments décisifs de ma vie, j’avais une grande capacité à me maîtriser et à faire exactement ce que je voulais faire. Peut-être est-ce à la pratique de la musique devant un public que je dois cela. Toujours est-il que j’avais retrouvé tout mon calme et que je dis tout d’une traite de ma voix qui, paraît-il, était encore aiguë, claire et bien timbrée :

– Maître, je m’appelle Jean-Sébastien Bach, je viens d’Ohrdruf où plusieurs de mes professeurs étaient de vos amis à Iéna. Ils m’ont demandé de venir vous saluer.

– Ainsi tu es un Bach ? Tu sais que c’est un nom difficile à porter et qui se mérite. Tu me dis que tu es organiste… mais tu me parais bien jeune !

Il ordonna aux trois hommes et au jeune garçon qui obéit sans broncher mais avait l’air furieux, de se mettre aux soufflets.

– Alors ainsi, jeune homme, tu te prétends organiste ? Montre-moi donc ce que tu sais faire.

Je restai calme et concentré quelques instants. Puis je choisis de jouer un choral « pour préluder » de Jean Pachelbel. Le maître parut intéressé et me dit de continuer. Je lui jouai alors un prélude et fugue du même auteur.

– Tu aimes bien Jean Pachelbel

– Oui, c’est un ami de la famille et…

– Bon, maintenant sais-tu improviser ?

– Je peux essayer…

Je n’étais alors pas sûr de moi ni pour l’improvisation ni pour la composition, je me considérais plutôt comme un bon instrumentiste et j’avais plus l’impression de «copier» des œuvres existantes que d’improviser des œuvres originales. Comme ma mémoire musicale était bonne et que, pendant mes insomnies, j’avais « réécouté » plusieurs fois dans ma tête ce que j’avais entendu du maître lors de ma première visite à l’église, je reproduisis presqu’exactement ce qu’il avait joué. Mes pieds couraient sur le pédalier et je multipliais les traits brillants.

Je m’arrêtai. L’immense voûte résonnait encore. Je mis quelques instants à revenir à moi. J’en avais même oublié le maître.

Le maître se taisait.

Puis il me dit :

– Reviens me voir. Je joue tous les mardis à cette heure-ci. À bientôt, jeune Bach.

J’étais fou de joie. Je rentrai en courant à l’école de Saint Michel pour tout raconter à Erdmann. C’est ainsi que dès ma première semaine à Lünebourg, j’avais établi par hasard les liens qui allaient rythmer ma vie dans cette région et me permettre d’apprendre des choses nouvelles passionnantes pendant deux bonnes années.

Après quelques jours passés dans cette ville, ce qui me surprenait le plus, c’était l’impression d’être dans un pays étranger. Tout le monde parlait français, voulait s’habiller comme les Français, décorer les logements, avoir des meubles, danser, ou même penser et faire de la musique, comme les Français.

Je comprenais cela d’autant moins que ce qu’on m’avait dit sur la France en Thüringe avait de quoi faire peur : mon père nous racontait comment, quand il avait 20 ans, des soldats français avaient sauvagement massacré les habitants d’Erfurt, et comment leur roi papiste avait exilé de France tous les protestants en 1685, l’année même de ma naissance. Il les avait menacé de leur faire quitter leur pays par la force s’ils ne renonçaient pas à leur foi. En arrivant à Lünebourg, je pensais que ce roi de France papiste, était le pire des tyrans : on l’appelait Louis XIV, le roi Soleil. Une seule chose jouait dans mon esprit en faveur des français : c’était leur musique.

Après notre soirée musicale avec les jeunes nobles, je revis souvent monsieur de la Selle. Il était maître de danse et d’escrime à l’école des Nobles qu’on appelait du nom prestigieux de Ritterakademie, l’Académie des Chevaliers. Ces jeunes gens apprenaient là l’escrime, la danse et bien sûr… le français. Mais on ne leur apprenait pas la musique. Pour apprendre à danser à ces jeunes nobles il fallait des musiciens : on les choisissait parfois dans le Chœur des Matines.

Quelques semaines après mon arrivée, j’assistais à un cours de danse. Ce jour-là, Monsieur de la Selle enseignait comment danser le menuet. Pour donner le rythme, un violoniste, un camarade du chœur, jouait en mesure. Monsieur de la Selle pestait contre lui.

– Mais ce n’est pas possible, on ne peut pas apprendre avec un rythme d’une telle mollesse.

La sonorité des mots que prononçait Monsieur de la Selle, dits sur ce ton monocorde mais si doux et comme susurrés du bout des lèvres, tellement caractéristique de la langue française, me parvenait à l’oreille comme une sorte de douce musique. Mais je ne comprenais pas encore cette langue.

Monsieur de la Selle regarda autour de lui comme s’il cherchait quelque chose.

– Je n’en ai pas encore trouvé un seul élève parmi vous qui comprenne ce qu’est un rythme, le rythme d’une danse. Écoutez et regardez :

Et il se mit à danser en tapant dans ses mains et en chantant l’air du menuet : la, la, la… la, la, la… Ce menuet me plaisait beaucoup et j’en trouvais la mélodie très agréable. Il ressemblait à un des airs sur lesquels nous avions fait danser des paysans pendant notre voyage. J’appris plus tard que Lully l’avait écrit pour une pièce de théâtre. Cependant, Monsieur de la Selle, malgré toutes ses belles manières polies, avait l’air tout énervé. Il agitait son mouchoir devant son visage comme s’il avait des vapeurs. Il s’arrêta. Je demandai respectueusement à mon voisin qui se trouvait être le cantor Braun de me traduire ce qu’il avait dit. Puis je chuchotai dans l’oreille de Monsieur Braun pour ne pas être entendu des autres :